無理して笑わなくても大丈夫

tells-market®︎

tells-market®︎Related Products

関連品物

FAIRBEANS | フェアビーンズ サddスティナブルスペシャルティーコーヒー・チョコレート

¥1,200

tells-market®︎

フェアビーンズコーヒーは、オーガニック・フェアトレード・シェイドグロウン(日陰栽培)の持続可能なコンセプトに基づいた、生産者と自然環境に負荷をかけることなく生み出された「サステイナブルスペシャルティコーヒー」です。

¥5,000

tells-market®︎

自社で製造されるフェアビーンズコーヒーを通して、フェアトレードを身近な選択肢の1つにできるよう幅広く展開してきたFAIRBEANS

¥15,000

tells-market®︎

ペルーから届く良質なチョコレートとココア

¥1,400

tells-market®︎

[定期購入] お野菜セット

¥800

tells-market®︎

森から得られたバナナやオレンジなどの果物、アボガドやプラタナス、豆類などの食料を提供することや、市場で販売して副収入を得ることによって、家計を支えることにも繋がります

¥1,000

tells-market®︎

フェアトレードは、途上国における多くの農業従事者が経済的自立を達成するための大きな手段の一つであると同時に、現在私たちの見えないところで、急速に進んでいる森林破壊や環境汚染を食い止める防波堤の一つとなっています

¥12,000

tells-market®︎

ペルー国内でチョコレートの加工まで行い輸入

¥12,400

tells-market®︎

2009年に新設されたJICA中部センター・なごや地球ひろば1階買物ゾーンに直営店を運営

¥1,000

tells-market®︎

多くの生産者の声を聴き、フェアトレードコーヒーが生産者へ適正な額が確実に渡り、生活が改善されていることを実感しました

¥1

tells-market®︎

中米での経験や学びを活かし、消費活動の現状を変えるために何が必要であるのか、そのために何をしなければいけないかを考え、より多くの消費者の手にオルタナティブな選択肢を提供していくことを決意

¥14,000

tells-market®︎

植物や多くの木々は、病気や害虫が広がるのを自然のバリアーのように防いでくれます。

¥50

tells-market®︎

景観重要建造物である「文化のみち橦木館」にてカフェ運営、名古屋市内に直営店舗運営を経験し、フェアトレードを発信する場も行ってきました。フェアトレードの理念を共有できる場所、フェアトレード活動全般に関わりたい人たちと接点を持ちながら、多くの市民、消費者に情報を発信し、フェアトレードという選択肢を提供することができること考え運営がされてきました。

¥12,000

tells-market®︎

Is Eco-Fashion the True Future of Style? Let's Dive Deeper into Ethical Threads and Choices

¥2

tells-market®︎

Is the shift from consumer to prosumer the ultimate step to sustainability?

¥2

tells-market®︎

Astonishing role Culture and Craftsmanship play in Unlocking the Beauty of Earth's Future

¥2

tells-market®︎

The idiocy of designing limitless economic growth when the planet is running out of resources

¥3

tells-market®︎

Are Local Coins, WEB 3.0, and NFTs enough for Forging a Digital Economic Utopia in Japan?

¥2

tells-market®︎

Can we use Blockchain for Social Impact?

¥7

tells-market®︎

刀に魂を宿し、そして魂には刀が宿った刀鍛冶(かたなかじ)

¥1,000

tells-market®︎

『何者かになりたい』 その想いが見つけたカンボジアへの愛

¥1,000

tells-market®︎

大事なことは人を愛すること

¥1,000

tells-market®︎

自分が作っているもので地球を汚したくない

¥1,000

tells-market®︎

無理して笑わなくても大丈夫

¥1,000

tells-market®︎

身体の循環、社会の循環、そして人生の循環

¥1,000

tells-market®︎

本当にいいタオルには終わりがない

¥1,000

tells-market®︎

舌を磨くのは私たちの健康のために そして私たちの地球を磨くために

¥1,000

tells-market®︎

この世界は、人間だけのものではない

¥1,000

tells-market®︎

野菜は文化財である

¥1,000

tells-market®︎

Is Eco-Fashion the True Future of Style?

¥10,000

tells-market®︎

Is the shift from consumer to prosumer the ultimate step to sustainability?

¥10,000

tells-market®︎

Score Testing Product

¥1,400

tells-market®︎

生きていると楽しいことばかりではない。辛い事だってたくさんあるし、泣きたい日だってあるだろう。そんな感情の人に対して、現在の社会は「元気を出そう」「笑顔を作ろう」とプラスの感情に持っていこうとする。

しかし、もしもその笑顔が作ったものであるならば・・・

無理して笑顔を作り続けることは、内面に負荷をかけてしまうだろう。自分の気持ちを無視しないでほしい、無理しなくても大丈夫だから。

時にはそんな気持ちが落ち込んでいる人に、そっと寄り添ってくれる洋服ブランドがAFRICL(アフリクル)。

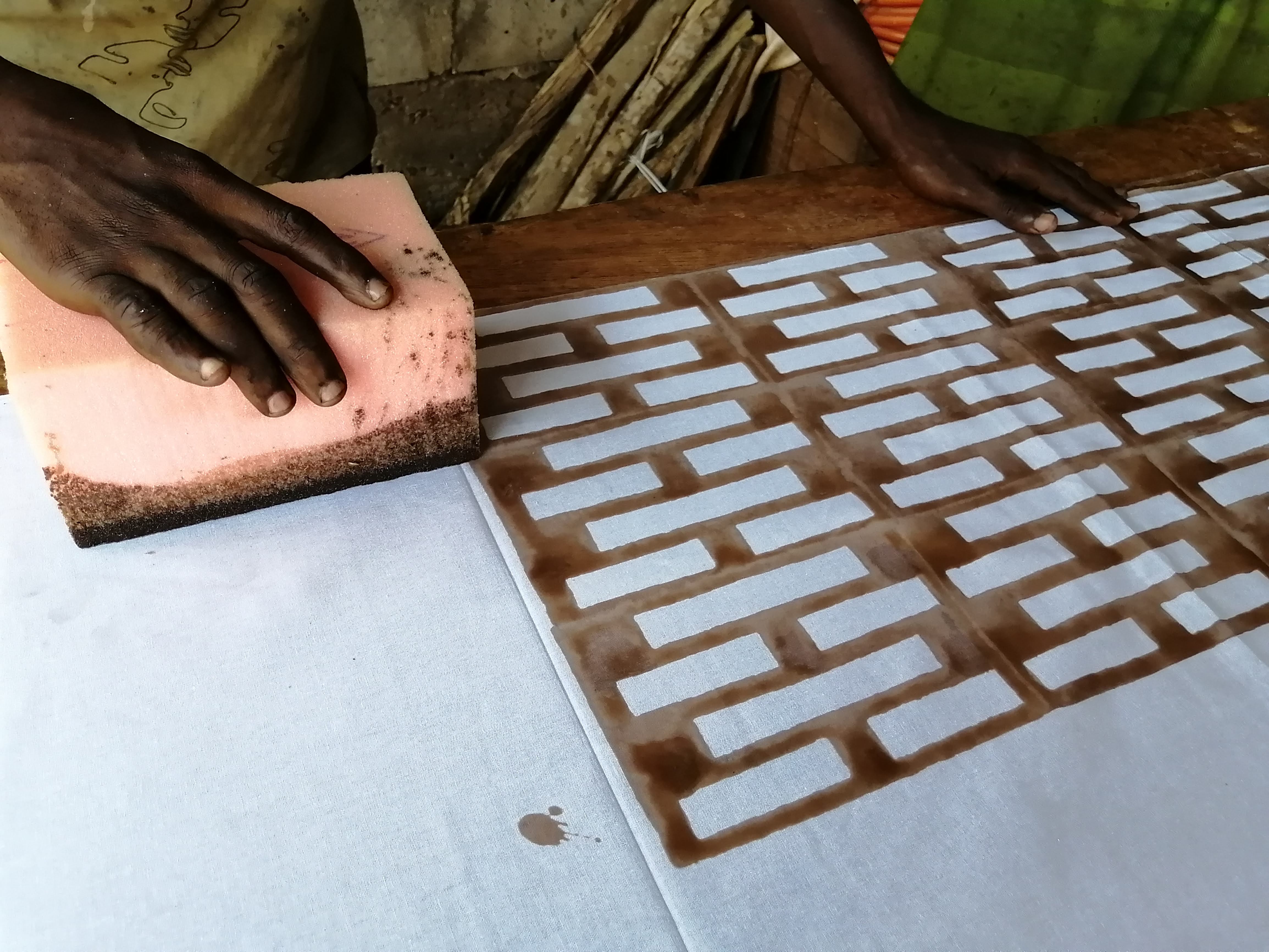

西アフリカ、ベナン共和国の職人が一枚一枚丁寧に染めた生地を用いて、日本で丁寧に仕立てている。

AFRICLを創業したのが沖田紘子(おきたひろこ)さん。

沖田さんの人生を辿っていくと、若い時から「死」に向き合うきっかけや、国際協力を目指しベナンで生活をしたこと、沖田さんの人生の糧になった経験が現在のAFRICLに込められていた。

この度、Freewillのライターである古屋がAFRICLを創業した沖田さんの想いとストーリーを聞いた。

「『死』を身近なものに感じて」

埼玉県吉見町出身の沖田さん。

10歳上にお姉さんがいたことで、小さい時から年上の人に囲まれる経験が多かった。

そのためおませさんな性格で、大人が知らない言葉を使うと「何て意味なの?」って聞いて知りたがっていた。また好奇心旺盛な性格で、気になると一人でどこでも出かけてしまうので、大人を心配させたりもした。

そんな性格の沖田さんは社会問題などには小学生の頃から関心があり、地球温暖化、脱税のニュースなどを見ては「けしからん」と思ったりするなど普通よりも少し大人びた小学生であった。

そして中学生、高校生になり、現在の沖田さんの人生の軸となる出来事があった。

それが「死」と向き合う事である。

友人が亡くなったり、親戚が不慮の事故で亡くなったりなど、昨日まで元気であった人が突然として亡くなるという経験があった。

10代半ばの感受性豊かで、多感な沖田さんにとって「死」は心の中に大きな空白を作る。

「死」というのは悲しみ、怒り、否認、受容など、さまざまな感情が入り混る辛いものであることを沖田さんは知ることになった。

・

「辛さを共感するように」

身近な人の死によって「死」の概念について深く考えるようになった沖田さん。

そんな時にテレビや本などで、世界の「発展途上国」で貧困により命が失われている様子を知った。

「死」の辛さを知っている沖田さんであったので、メディアで映し出される様子は沖田さんの心に鋭く刺さる。

彼らは悪いことをしているわけでもない。しかし自分と彼らの違いは、ただただ生まれた国、環境が違ったというだけで辛い経験を強いられる人がいる。

この世界の不条理さに怒りを覚えた。

自分も国際協力の道へ進み、そんな彼らたちの人生に寄り添うことができたらと思うようになった。

国際協力を学ぶために大学に進学をし、国際法や平和学などの学術的なものから、「発展途上国」のフィールドワーク方法などを学ぶ。

そして大学2回生の時には実際に自分の目で、そして肌で「発展途上国」の実態を感じてみたいと、自分でアフリカのベナンの現地NPOを探し、2ヶ月の現地インターンシップの活動をする。

・

「支援ってなんだろう?」

西アフリカにある小さな国ベナン。40以上の民族が暮らし、人口の約半数が子どもたちであり、人口増加と格差拡大の影響を受け、依然として多くの人が貧困の中で生活していると言われる。

沖田さんはベナンで、子供たちの放課後の面倒をみる、日本で言う学童みたいな場所で働かせてもらった。

また2ヶ月という長い期間、ホテルに泊まることはせず、現地の方の家にホームステイさせてもらい、できるだけベナンの方々に溶け込むような生活をした。

今までは大学の講義やメディアを通して「発展途上国」をみていた。しかし、机上の勉強では、現実を十分に捉えられないことを知ることになった。

ベナンに来る以前は沖田さんは

「私はベナンで何をしてあげられるだろうか?」そのように考えていた。

しかし、ベナンで触れ合う現地の人は、笑いもするし、幸せだって感じている。なんなら日本と違う文化で生きるベナンの人たちなので、日本人の私たちにハッとさせられる道徳的に深い部分も持ち合わせている。

「発展途上国」であっても、先進国と同じ人間である。

それなのに「何かをしてあげたい」と感じる気持ちは、自分が勝手にベナンの人たちのことを下にみていたのではないか?

初めての現地で感じたことは「自分のおこがましさ」であった。

ベナンの人たちには、私たち日本人にはない感性や道徳心も備えている。むしろ日本人がベナンのことをもっと知って学ぶべきところがたくさんある。

それにベナンには魂を揺さぶり、心をうつ、魅力が詰まった伝統工芸品もある。

沖田さんは「もっとベナンの素敵なものを日本や世界に知ってもらいたい」と思うようになった。

世界の不条理・不平等を正すためには、先進国の文化で染まる発展ではない。

「発展途上国」の土地に紡がれ繋がれてきた文化を豊かなものにし、その国にあった発展ができた時に、その国の人々の溢れる笑顔、豊かな未来が待っているのではないだろうか?

・

「人の人生を背負う覚悟をもて」

ベナンでのインターンシップの経験から大きなものを持って帰って来た沖田さん。

ベナンの良さを多くの人に届けたいとすぐさま活動を始めた。

現在のAFRICLのような、ベナンの伝統工芸品の布を使い"服"を作るという構想は大学生の時から考えていた。

その自分の考えを国際協力に従事している人や、ビジネスをしている人、人生の先輩方に相談してみたのだ。

その時の一つのアドバイスが沖田さんの考えを揺るがす。

相談した方が「『発展途上国』との活動を続ける覚悟を持てるのか?」と沖田さんに話してくれた。

国際協力はかっこいいとかファッションで使う言葉ではない。国際協力の言葉の中にあるのは現地で暮らす人がいて、その人の数だけ人生がある。

大学生で何も社会人としての知識もないまま、今ある熱い想いだけでベナンの人たちとのビジネスを始めて頓挫した場合を考えてほしい。

日本の方はビジネスが失敗しただけで終わるかもしれないが、現地の人たちは人生がかかっている。家族がいる人もいる、子供がいる人もいる。その人たちの人生を背負う覚悟ができないうちは挑戦すべきではない。

挑戦しようとする人にとって厳しい言葉ではあるが、勇敢であることは、誰かを危険な身にさらすことではない。

そのアドバイスのおかげで、沖田さんは作ろうとする“服”の背景には人の人生があることを深く刻むようになった。

「人生としての覚悟」

大学卒業後は国際協力の分野とは全く関係ない分野で金融の会社に務める。

そこで社会人としての力を身につけたり、組織としての振る舞い方、組織の動かし方を学んだ。

「続ける覚悟を持てるか?」先輩の厳しい言葉によって、自分の国際協力の想いを測るためにも、国際協力の道から一時期離れていた時もあった。それでも沖田さんの「ベナンの良さを多くの人に知らせたい」という想いは揺らぐことはなかった。

長期休みの期間を使い、ベナンを訪れてはベナンの伝統的布のバティック職人を紹介してもらったり、マーケットの開拓、そして今後の自分のキャリア設計などを考えていた。

実は、沖田さんの中では国際協力への想いと同時に「母になる」という想いも人生の軸であった。

自分の人生のキャリアと、そしてベナンの想いを両立させることを考えて、自分が母になる前にベナンの事業をある程度軌道に乗せておきたかった。

金融機関での仕事を6年ほどしたところで辞め、ベナンの方々の人生と向き合う「覚悟」を決めた。

・

「同情するのでなく、共感し、同じ目線で」

ベナン伝統のバティックとは、日本語ではろうけつ染めと言われる染め物だ。沖田さんはベナンの職人と直接雇用を結び、ベナンから日本に布を送ってもらっている。

沖田さんが信頼を置いているバティック職人たちを紹介したい。

彼らは自国の伝統に対して強い想いを持っている人たちなのだ。

ベナンの職人たちも「若いベナンの人たちがバティックを着なくなっている」ということに問題意識を持っており、現地でも若者たちに向けたファッショナブルなバティックの商品を販売している。

実はその職人たちはアフリカのガーナに留学をしていたことがあった。

ガーナはベナンよりもバティックが盛んであり、皆、自分のルーツである伝統を誇りに思っているように着こなしていた。

ベナンにもこのバティックはあるのに、若い人たちはバティックよりもTシャツやジーパンばかり。このバティックをもっと愛して、そして自分たちの文化を大切にしてほしいと想いを持っていた。

また彼らにはもう一つの大切な想いもある。

アフリカの伝統であるバティックを製作するには誰でもできるものでなく、熟練した技術も必要だ。

しかし、外国でバティックを販売する時には「チャリティー商品」として扱われ「支援してあげる」と言うような売られ方をすることが多かった。

もっとバティックの良さ、品質を認めてほしい。その品質の良さを世界に発信していきたい。

そんな想いが職人たちの中にあったのだ。

・

「服にゆとりを。そのゆとりは職人へのリスペクト」

AFRICLでは「余白」という価値観を大事にしている。

一つはサイズの余白。

AFRICLの服は、ユニセックスでフリーサイズの1サイズのみのサイズ展開。

150cmほどの方から180cm以上の方まで、細身の方でもふくよかな方でも、それぞれの体型に馴染むようにデザインされている。

たとえ体型が変わったとしても、今の服を長く愛してほしい、そんなこだわりがサイズには込められている。

二つ目は用途の余白

AFRICLの商品は全て、どのように使用するかは購入した人の判断に任せたい。

例えば、こちらの

「ずっとずっとのロングシャツ」

前を閉じればワンピースのようにもなるし、羽織れば、春先や秋口にちょうどいいアウターとしても使うことができる。

この季節だけ、この人だけには似合うけど、と言うように特定されるものでなく、一年中、誰にでも愛されるようになってほしいと思っている。

しかし「余白」をもたらすことの大切さには、沖田さんのベナンの職人への最大限のリスペクトの意味も込められている。

バティックを作るのに、どれだけの熟練した技術が必要で、作るまでに時間がかかることを沖田さんは実際の目で見て、知っている。

職人たちの丹精込められたこの生地。

沖田さんはどうやってリスペクトをはらいデザインしようかと考えた時に「余白」を作るデザインを思いついた。

バティック職人たちの一番の喜びは、このバティックの布を長く愛して使ってもらえることだ。

体型が変わったりしても長く愛してもらえるように「サイズの余白」を作り、そして「用途の余白」を作り、季節の変化にも対応できたり、誰にとっても愛される商品にしたのだ。

現地で実際に職人たちと触れ合い、尊敬の念を払っている沖田さんだからこそできた「余白」を作るという考えである。

・

「立ち向かう凛とした人たちのために」

沖田さんは、これからはベナンに限らず、開発途上国にある手作業を日本や世界に広めて、価値のあるものにしたいと語ってくれた。

私たち世界の真の宝は、ベナンのバティック職人のような人々の心に秘められているかもしれない。

開発途上国の人々は、貧困や困難な状況に直面しながらも、自国の文化や伝統を大事にし、プライドを持っている。そんな気持ちを私たち日本人は持っているだろうか?

資源の限られた状況にもかかわらず、自国の伝統文化を信じ続けるベナンの職人たち。

いつかこの活動が社会的な変化をもたらすことに情熱を注いでいた。

そんな情熱を沖田さんが見つけ出し、想いがベナンを渡って現在日本にまで届いている。

人生に立ち向かう凛とした人たちへ。

AFRICLの届けるときめきが、笑顔のきっかけになりますように。