この世界は、人間だけのものではない

tells-market®︎

tells-market®︎Related Products

関連品物

FAIRBEANS | フェアビーンズ サddスティナブルスペシャルティーコーヒー・チョコレート

¥1,200

tells-market®︎

フェアビーンズコーヒーは、オーガニック・フェアトレード・シェイドグロウン(日陰栽培)の持続可能なコンセプトに基づいた、生産者と自然環境に負荷をかけることなく生み出された「サステイナブルスペシャルティコーヒー」です。

¥5,000

tells-market®︎

自社で製造されるフェアビーンズコーヒーを通して、フェアトレードを身近な選択肢の1つにできるよう幅広く展開してきたFAIRBEANS

¥15,000

tells-market®︎

ペルーから届く良質なチョコレートとココア

¥1,400

tells-market®︎

[定期購入] お野菜セット

¥800

tells-market®︎

森から得られたバナナやオレンジなどの果物、アボガドやプラタナス、豆類などの食料を提供することや、市場で販売して副収入を得ることによって、家計を支えることにも繋がります

¥1,000

tells-market®︎

フェアトレードは、途上国における多くの農業従事者が経済的自立を達成するための大きな手段の一つであると同時に、現在私たちの見えないところで、急速に進んでいる森林破壊や環境汚染を食い止める防波堤の一つとなっています

¥12,000

tells-market®︎

ペルー国内でチョコレートの加工まで行い輸入

¥12,400

tells-market®︎

2009年に新設されたJICA中部センター・なごや地球ひろば1階買物ゾーンに直営店を運営

¥1,000

tells-market®︎

多くの生産者の声を聴き、フェアトレードコーヒーが生産者へ適正な額が確実に渡り、生活が改善されていることを実感しました

¥1

tells-market®︎

中米での経験や学びを活かし、消費活動の現状を変えるために何が必要であるのか、そのために何をしなければいけないかを考え、より多くの消費者の手にオルタナティブな選択肢を提供していくことを決意

¥14,000

tells-market®︎

植物や多くの木々は、病気や害虫が広がるのを自然のバリアーのように防いでくれます。

¥50

tells-market®︎

景観重要建造物である「文化のみち橦木館」にてカフェ運営、名古屋市内に直営店舗運営を経験し、フェアトレードを発信する場も行ってきました。フェアトレードの理念を共有できる場所、フェアトレード活動全般に関わりたい人たちと接点を持ちながら、多くの市民、消費者に情報を発信し、フェアトレードという選択肢を提供することができること考え運営がされてきました。

¥12,000

tells-market®︎

Is Eco-Fashion the True Future of Style? Let's Dive Deeper into Ethical Threads and Choices

¥2

tells-market®︎

Is the shift from consumer to prosumer the ultimate step to sustainability?

¥2

tells-market®︎

Astonishing role Culture and Craftsmanship play in Unlocking the Beauty of Earth's Future

¥2

tells-market®︎

The idiocy of designing limitless economic growth when the planet is running out of resources

¥3

tells-market®︎

Are Local Coins, WEB 3.0, and NFTs enough for Forging a Digital Economic Utopia in Japan?

¥2

tells-market®︎

Can we use Blockchain for Social Impact?

¥7

tells-market®︎

刀に魂を宿し、そして魂には刀が宿った刀鍛冶(かたなかじ)

¥1,000

tells-market®︎

『何者かになりたい』 その想いが見つけたカンボジアへの愛

¥1,000

tells-market®︎

大事なことは人を愛すること

¥1,000

tells-market®︎

自分が作っているもので地球を汚したくない

¥1,000

tells-market®︎

無理して笑わなくても大丈夫

¥1,000

tells-market®︎

身体の循環、社会の循環、そして人生の循環

¥1,000

tells-market®︎

本当にいいタオルには終わりがない

¥1,000

tells-market®︎

舌を磨くのは私たちの健康のために そして私たちの地球を磨くために

¥1,000

tells-market®︎

この世界は、人間だけのものではない

¥1,000

tells-market®︎

野菜は文化財である

¥1,000

tells-market®︎

Is Eco-Fashion the True Future of Style?

¥10,000

tells-market®︎

Is the shift from consumer to prosumer the ultimate step to sustainability?

¥10,000

tells-market®︎

Score Testing Product

¥1,400

tells-market®︎

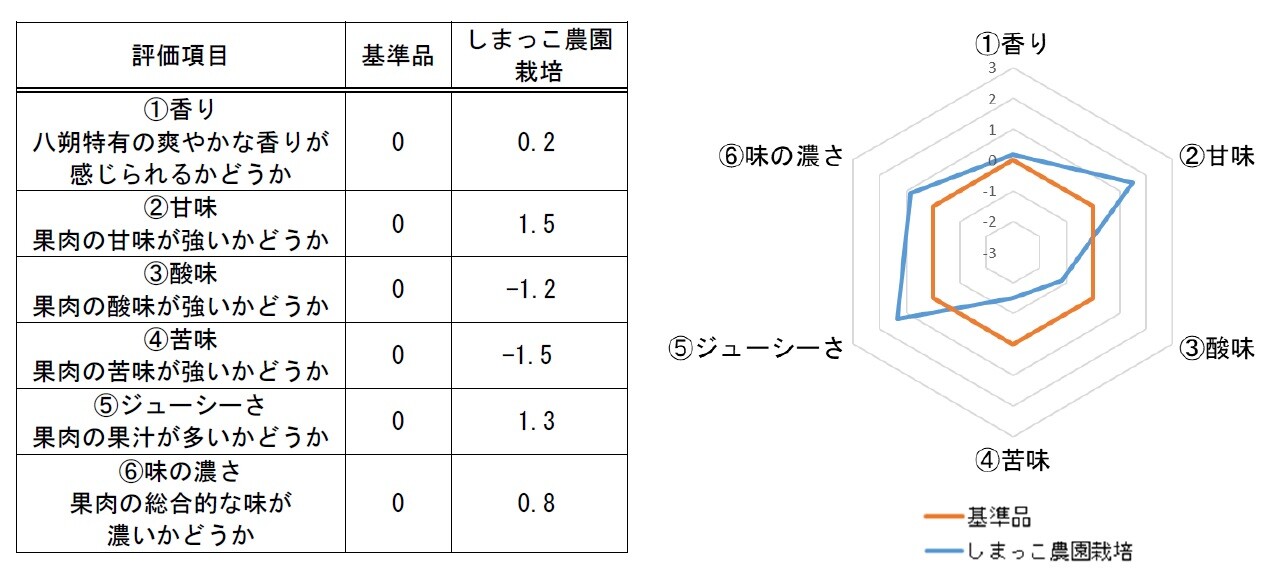

「自然がもたらす健康、自然本来の本物の味」をモットーにほぼ無農薬・無肥料のオーガニックな果物を販売しているしまっこ農園。自然本来の力を最大限に引き出す、真の”オーガニック”だからこそ滋味深くかつ優しい、今までに体験したことのない味わいを感じられる。

そんなしまっこ農園のオーナーの島沢さん。

「農薬を使うという選択肢は最初からなかった」と無農薬であることに対して、強いこだわりを持っている。植物の持つ性質や生理現象に逆らわない栽培方法を実践し、島沢さんが目指すのは、生態系と調和した農法。

何十億年と培ってきた生態系を人間だけの欲によって左右されるものでなく、そのままの生態系のままで私たちも感謝し食べていこうとの想い。

そんな想いを持った島沢さんの過去を辿っていくと、困った時にずっと寄り添ってくれる植物の存在もあった。

無農薬・無肥料に拘ったしまっこ農園のオーナー島沢さんの想いとストーリーを聞いた。

「そばにいてくれたのは植物だった」

兵庫県西宮市出身の島沢さん。

自然と触れ合うことを大切にした幼稚園に通っていたので、小さい時から島沢さんも自然に対して特別な感情があったわけではなかったが、「自然と共に育つ」という経験をしていた。

その後は地元の小学校を卒業し、地元の中学校に通う。

しかし中学生になって学校、部活、そして塾での勉強など、果たすべき仕事が増えてくる。何事にも真面目に取り組んでしまう性格の島沢さんは、中学校に入ってからのやることの多さから心身に限界に達してしまい、不登校になってしまう。

学校に行けず、家の中で過ごし続ける島沢さん。そんな疲れた心を癒してくれたのが、植物だった。家のベランダにある植物に水を与えるのが、島沢さんの日課となった。また家の近くにあった武庫川の辺りでたたずんだりなど、自然が与えてくれる癒しに引き寄せられていった。

当時の中学校の担任の先生が、島沢さんが家での植物の世話などをしている姿を知り、高校は農業高校を勧めてくれ、島沢さんは農業高校に進学する。

高校生になって再び学校にも通えるようになり、実践的な野菜や植物の育て方を学んでいった。そして高校卒業後は環境系の学問を学べる大学に進学する。

しかし進学した大学で島沢さんは馴染むことができなかった。中学生の時と同じような悶々とした時間を過ごすようになる。

そこで自分の心の余裕を戻すためにも緑に触れるようなアルバイトをしようと、造園会社での水やりや草刈りの仕事を始めた。

島沢さんが困った時に、そばにいつも植物が寄り添ってくれている。

大学は中退をすることにはなるが、植物と共にいられる造園会社は島沢さんに合うのだろう。そこで仕事をそのまま17年も続ける。

・

「無農薬との出会い」

17年間も造園業一筋で働いていた島沢さんにも、考え方の変化が訪れた。

ある日、とあるプロジェクトの中で知り合った人たちが「無農薬」や「有機栽培」にこだわりを持っていた。

元々人生の歩みのそばに自然があった島沢さん。その自然や地球を大切にしている想いに心が深く響いた。無農薬で実践されている人たちの存在を知り、自分でもやってみたいと思うようになった。

その時あたりから、島沢さんの心に、人間の都合で虫を排除する姿勢や人間が地球の生態系をコントロールする姿に疑問を持つようになった。

そして島沢さんも30代半ばになり、結婚もし、しばらくして子供もできた。

自分のキャリアを今後どのようにしようか悩んだタイミングも重なり、自分も無農薬で作物を作る挑戦をしようと決心をした。

せっかく作るのであれば自分の好きな桃を栽培しようと、桃の果樹園を試みる。

桃を育てるのに適した場所を探した。

島沢さんの奥さんが訪れたことがあり、良い印象であった和歌山県の紀の川市桃山町を拠点にすることを決めた。

この桃山町で育てられた桃のことは「あら川の桃」と呼ばれ、和歌山県内はもちろんのこと、和歌山県外からも美味しい桃を求めて、多くの人が訪れる。

そんな「あら川の桃を無農薬」で育てる挑戦を始めた島沢さん。もちろん最初から農薬を使う選択肢は全くなかった。

しかし、農薬を使わない作り方を先輩農家に相談するが無農薬で作ることに多くの人は賛同をしない。

実は、桃は果物の中でも農薬を使わないというのは限りなく難しい果物と言われている。それだけ桃は繊細な果物であり、管理するのが難しいのだ。桃は実がなるまでに多くて20回程度の農薬が使われているのが現在の栽培方法なのだ。

島沢さんも完全無農薬で桃の栽培も一度試してみた。しかし、一度も使わない栽培だと桃が育たない。

なので島沢さんはできる限り農薬を使わない方法で栽培をし、たった1回のみの農薬だけで桃を栽培させている。その一回も桃に振りかけているのではなく、花が咲く前の枝の部分であるので、桃自体には農薬はかかっていない。

しまっこ農園のホームページにも「一回だけは使用している」という旨を記している。正直に明記するところが島沢さんの真摯に農業と向き合っているところが現れている。

農薬を使った桃と使わない桃の一番の差は、収穫できる量が変わってしまうことだ。

農薬を使わない桃は、虫などに食われる桃、病気になる桃、傷がついてしまった桃も生じてしまうため、どうしても商品にならない桃が現れてしまう。

ただその分、農薬や肥料を使っていない桃は、甘さに明らかな違いが出てくる。人工の甘さではなく、スッキリとした自然の甘さで、桃が喉にすーっと通ってくれる。いくらでもぱくぱくと食べられる美味しさの桃なのだ。

現在は桃の他にもはっさく、柿、レモンも作っており、こちらの果物は完全な無農薬・無肥料で栽培している。そして株式会社ハウス食品分析テクノサービス社による、しまっこ農園のはっさくの官能調査においても無農薬であるからこそ、下の表のように、甘さ、ジューシーさ、味の濃さなど基準品よりも大きく秀でている。無農薬・無肥料で作る美味しさというのは、筆舌に尽くしがたいものだ。

「何十億年と保ってきていた地球であるから」

島沢さんが無農薬・無肥料にこだわる理由を聞くと大きく2つの想いがあった。

一つは私たちの地球について。

私たちの地球、そして地球で暮らす生態系は何十億年もかけて生存し続けていた。長い年月、自然に任せたままでも地球は保たれている。そんな地球であるのに、人間だけにとって都合の良い思いをしたいという理由だけで地球の生態系を変更はできないだろう。

地球の生態系は人間がコントロールするものでなく、自然に任せたほうがいい。

農薬を使えば、その果物についている害虫たちは確かにいなくなってくれるかもしれない。だが、その害虫の周囲で過ごしている植物たちにも生物にも影響は与えるだろう。

その小さな変化が見過ごされていけば、いずれは、生き物の多様性は失われることになってしまう。

もう一つは私たちの身体だ。

現状の日本の農産物に関しては、農薬を使っている農産物も含めて安全と謳われている。食べた瞬間の毒性はないようになっているのだ。

だが日本が安全と謳っているものは10年先の命の安全を保証するものではないのだ。長い目で見た時に、自分たちの命を削っている物が中にはたくさんあるだろう。

消費者である私たちがまずこの現実を知ることから考え始めて、本当に何が大切かを考えるきっかけになるようになってほしい。

・

「無農薬のものを広めるためには」

現状の農家さんたちの思考は「農薬や肥料を使用することが前提」となってしまっている。農薬・肥料なしで作ることはできない、農薬・肥料ありきの農業になってしまっている。

肥料を使えば農作物は栄養をもらうことができて育つ。しかしその栄養を目的として、同時に虫もよってくる。そのため虫を排除するために農薬は必須というサイクルが出来上がっている。

また農業を担う人たちの年齢層も70歳から80歳の人が多く、これまで使ってきた農薬や肥料を今更変えようという発想は容易にできるものではない。

ただ無農薬無肥料のものが広まる可能性があるとしたら「消費者の意識が変わること」だと島沢さんはいう。

消費者の意識が無農薬無肥料の農作物を欲する場合、生産者も消費者の意識に合わせて、作り方が変わってくる。その流れで現在の農業の世界は変わっていくだろう。

・

「日本は変われるのか?」

実は、日本の政府も農業について動いていこうという「姿勢」は見せている。

農林水産省はおよそ30年後の目標として、2050年に有機農業用の農地を全体の約25%に増やす目標を立てている。なので、これからは有機農業に対して、優遇されるなどの措置が出てくるかもしれない。

ただこれはあくまでの目標値であって、その目標に至るまでの具体的な手段は見えていない。

30年後の目標が25%なのに対して、現状は有機農業の農地は、たったの0.2%だ。

0.2%から25%までどのように引き上げていくのか?

農業の分野をある程度、市場に任せる部分も必要だ。

農業従事者が切磋琢磨して価格を適正にすることも必要であるが、それだけだと農業はなくなってしまうことになるだろう。

「食」は人間が切り離せない部分である。その「食」を支えているのは誰か?このまま農業を蔑ろにしていいのか?と改めて気づいてくれたら嬉しい。

島沢さんの人生で困った時に寄り添ってくれた自然のものたち。

地球は人間だけで暮らしているのではない。私たち人間は地球の生態系の一部でしかない。

無農薬にこだわった、しまっこ農園の果物から、そんな想いも味わってくれたら嬉しい。